はじめに

私は江東区議会議員を辞める際、議員バッジ(以下、議員記章)を予備分も含めて議会事務局に返納しました。

裏面には「金張」「江東区議会議員章」と記されていました。

当時の私は、議員記章は退職したり任期を終えたら当然「返すもの」という認識でおりましたので、全く疑問を持ちませんでした。

しかし、その後、他自治体の議員との交流の中で、地方議会によって議員記章を「貸与」とするところと「交付」とするところが混在し、地方議会毎に取り扱いがバラバラであることがわかりました。

都議会における議員記章の取り扱い

都議会議員当選後に、議員記章について、驚いたことがあります。

2024年7月 都議会議員に当選した後に、まず驚いたのは、都議会議員の記章の素材でした。

区議時代の記章は金張(金メッキ)製だったのに対し、都議会の記章はなんと10金が使われており、1個あたり47,355円。

私は、持ち歩いて無くすリスクを懸念して、当選後に金張のスペアの記章を実費で購入しました(私の記憶では当時は約7,000円)。

金の価値は、右肩上がりに上昇し続けており、今後更に金額が上がる可能性が考えられます。

二つ目に驚いた事は、2025年6月に二期目として臨んだ都議会議員選挙に当選し、再び都議会を訪れた際に、議会事務局の方が新しい議員記章を持ってこられたことです。一期目のときに渡されたものと同じ、10金製の議員記章です。

一期目のときに個人負担で購入したスペアも併せると、手元にある都議会議員の議員記章が3個になってしまう為、一期目に渡された記章を返そうとしましたが、都議会議会局からは「回収していないので」と断られてしまいました。

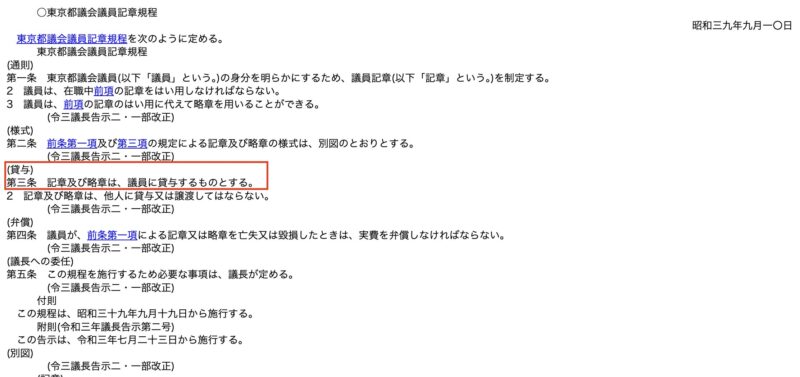

実は、東京都議会議員記章規程では議員記章は「貸与するもの」とされています。

この規定と実際の運用が異なる点について都議会事務局と話をしてみると、いつの時点から始まったものかは不明だが、過去の申し合わせによる慣例で「貸与期間終了後の議員記章は返還を要しない扱いにしている」事が判明しました。

規程上では「貸与」と明記されているにも関わらず回収せず、税金でつくった金製の議員記章を、連続当選している議員にも渡し続けているという実態は、税金の無駄遣いであると指摘せざるをえません。

我々都議会議員は、任期中に議員用ノートパソコン・iPad・防災服一式等が貸与されます。

引退後や退職後は速やかにこれらの貸与品をお返しするはずで、私は、これらの貸与品と同じタイミングで議員記章の返還を求められることに何の非合理さも感じませんが、議員記章を勲章や記念品だと勘違いして私物化してしまう議員がいるのでしょうか…?

議員記章に関する取り扱いが"緩い"と何が起こり得るか

議員記章をめぐる問題は、「税金の無駄遣い」にとどまりません。

実際に発生している事件やリスクを踏まえると、次の3つの深刻な問題が見えてきます。

① 議員なりすまし・不法侵入のリスク

2022年9月、偽の国会議員バッジを身につけた22歳の男が、国会などに侵入する事件が発生しました。動機は「偉い人の気分になりたかった」というものでしたが、議員記章の存在が“身分証の代わり”として悪用され得ることを示した事件です。不用になった議員記章が第三者の手に渡ってしまうと、こうしたなりすましによる不法侵入や不正行為のリスクはより深刻化する恐れもあります。

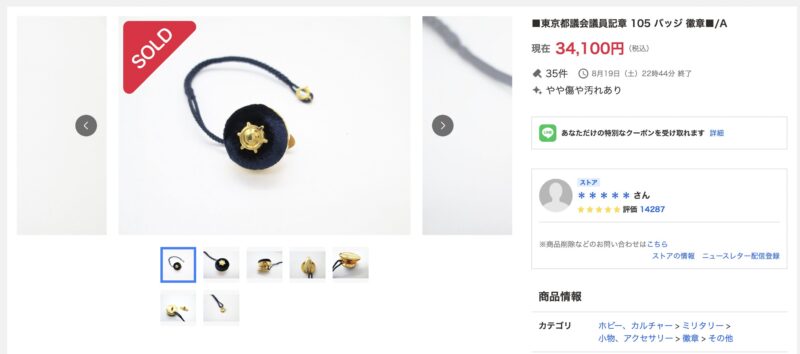

② 議員バッジの転売=都民財産の流出

議員記章は都民・区民の税金から支出されている公の「財産」となり得るもの(その価値は後述します)ですが、しかし実際には、ネットオークションやフリマサイトで転売されている事例が確認されています。

返却が徹底されないことで、本来守られるべき財産が、個人の利益のために流出してしまう危険性があります。

③ 行政と議員の癒着のおそれ

議員記章の配布や管理が曖昧なままでは、行政と議員の間に不透明な慣習が温存されかねません。

例えば、規程上は「貸与」となっているのに、実態は「付与」として回収されない――こうした実務の緩さが存在する場合、もしも行政職員個人が回収した議員記章を管理・所持していても誰も分かりません。議員と結託してしまえば尚更です。

税金から賄っている以上は、規定通りに対応しなくて良いという風潮や、職員が議員に忖度するような事があってはならないのです。

回収した議員記章の活用

調べてみると、東京都議会と同様に、規程では「貸与」としていたものの「実際には回収していない」実態がメディアに取り上げられ問題視された熊本県議会では、 規程と素材を変更すると共に、直ちに回収作業が行われました。

『返却されない議員バッジ、「貸与」から「交付」に規程改正…熊本県議会、これまで返却は578個中136個』

2025年6月26日付読売新聞オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20250626-OYTNT50089

更に、2025年3月には、返却された議員バッジ144個から取り出した「金」を塊にし、入札へかけたところ、約350万円の値がついたとのことです。そして、350万円は県の歳入に繰り入れられたとのこと。

『350万円で落札された金塊 元をたどれば議員バッジ 熊本県議会』

2025年5月8日

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1892381?display=1

熊本県議会では、次回の改選時から、議員記章の素材を「金製」から「金張」に変更してコスト削減したうえで、議員記章を「貸与するもの」から「交付するもの」へ変更しました。

この熊本県議会の一連の規程改正を知り、かつての熊本県の様に矛盾する運用をしていた東京都も同様の見直しが必要であると感じます。

もしも貸与でなく交付とするのであれば、せめて素材は簡素化し、金メッキや銀製にとどめるべきです。

金の価格が高騰する中で、過去の慣例に従って金製の議員バッジに固執する理由はどこにもありません。議員特権の象徴でもあるバッジからこそ、無駄を見直し、住民感覚からの乖離から脱却しなければ、議会全体の信頼を失いかねません。

全国調査で見えた「統一性ゼロ」の実態

熊本県議会はかつて東京都議会と同じ様な議員記章の取り扱いをしている事が判明しましたが、実際に「議員記章の素材」の変更でどれほど金額に影響があるのか、また、他の道府県議会ではどの様な運用をしているのか。

こうした疑問を解決すべく、私は全国の都道府県議会を対象に議員記章に関する実態を独自で調査したところ、都道府県議会(自治体)ごとに大きく異なっていることが判明致しました。

①議員記章に関する規程の有無▶︎東京都は規程有り

規程有り:40自治体

規程無し:7自治体(新潟県、静岡県、愛知県、奈良県、和歌山県、広島県、徳島県)

②議員記章を貸与しているか交付しているか▶︎東京都議会議員記章規程では議員記章は「貸与するもの」としている

貸与:10自治体

交付:37自治体

③議員記章を「貸与」としているのに、実際は回収していない議会▶︎東京都は現状積極的な回収はしていない

3自治体:東京都、青森県、鹿児島県

④議員記章の素材と単価▶︎東京都は金製(10金)、単価は47,355円

素材:金製(10金、14金、18金)が23自治体、金張(金メッキ)が18自治体、金混合が5自治体、その他1自治体

単価平均:27,720円

以下に一覧を掲載しますので、ぜひご覧ください。

2025年9月18日追記:長野県議会議員記章の単価19,250円を誤って記載なしと掲載しており訂正致しました。大変失礼致しました。

メンっ!と総括:議員特権の象徴とも言えるバッジからこそ改革を!

紀元前の中国で、法治主義に基づいた統治論について書かれた韓非子に、「千里の堤も蟻の穴から」という格言が登場します。

これは、わずかな油断や小さな欠陥が原因で、重大な失敗を引き起こすことをたとえた言葉です。

私が取り上げた議員記章の問題は、人によっては何をそんな小さな問題を、と思われる方もいるかもしれません。

ただ、少額だといって税金でつくった数百万円の議員記章を議員に与え続け、規程も守らずに回収せず放置している組織が、もっと大きな事業や巨額の税金の使い道に対して、どのような姿勢で臨んでいるのかは、推して知るべしでしょう。

また、その組織を監視する役割を持つ議員も、税金の無駄遣いを見逃さず、直ちにそれを是正する、真剣な姿勢を持ってほしい。

私は常々申し上げていますが、普段どんなに立派なことを言っていても、お金、ことに公金の使い方について、問題のある議員は信用に値しないと考えています。

本件は今後、規程変更について権限を持つ議会運営委員会(大会派の都議会議員で構成)で取り上げてもらい、規程と実態を、然るべき形に整えてもらうよう申し入れしていきます。

今後の進捗を、追ってまた皆さまにお知らせ致します。

本件に関しては、SNS等で拡散していただいたり、ご自身の意見を本ブログにコメントしてくださることは勿論のこと、東京都議会へのご意見につきましては直接下記のフォームへお寄せください。

<東京都議会 ご意見・ご要望フォーム>

https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/FormMail/demand/FormMail.html

東京都議会議員

さんのへ あや